秋の日に、ふと歩いてきた道をふり返って、しみじみとした思いに耽る。そんな気持ちにさせてくれるというのも、音楽の素晴らしさではないだろうか。淋しさや悲しさに共感するのは、おそらく健康な精神があってのことなのだろう。そんな美しい“秋”を感じさせるアルバムをピックアップしてみた。

♯157 しみじみとした“秋”の味わい

「マーラー/大地の歌~オットー・クレンペラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団」

(EMI ⇒ ワーナーミュージック SACD → WPGS-50101,CD → WPCS-23018)

後期ロマン派から20世紀への橋渡しをしたと言われる大作曲家、グスタフ・マーラーの辞世の歌ともいえる「大地の歌」。声楽付きの交響曲と呼べる作品で、順に数えると第9番ということになるが、ベートーヴェンの交響曲が9曲で終わり、ブルックナーも第9番を作曲中に亡くなったことから、マーラーは9番の番号を振らなかった。6つの楽章は、普通にはテノールとアルトで交互に歌われ、2曲目には<秋の日に独りありて>という副題が付けられている。中国の詩をドイツ語に編訳した「中国叙情詩集」からテキストを引用。秋の侘びしさの中で“私の心の中で、秋はあまりに長く続いている”と孤独な心情を吐露する。オーボエによるもの哀しい旋律。そして大地への別れを告げる“告別”と題された30分にわたる第6楽章も、晩秋の寂莫感をいっぱいに漂わせている。

人生の晩秋。東洋的な無常観。名演、名録音は数多くあって、学生時代から良く聴いていたブルーノ・ワルター指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団による1952年のデッカ録音では、若くして世を去ってしまった名花、カスリーン・フェリアーが歌っていた。同じワルターによる60年のステレオ録音での、ミルドレッド・ミラーの情感あふれる歌声も素晴らしかった。もっと新しい録音で優れた演奏もたくさんあるが、かつての名盤でもリマスタリングがほどこされて音質が向上しているものが多い。このクレンペラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団のものもワルターと並ぶ大名盤。毅然とした響きの美しさを追求するオーケストラをバックに、クリスタ・ルードヴィッヒが深々とした表情で歌っている。原盤はEMIで、SACD化もなされているが、この作品に関しては通常のCD盤も透明感ある美音で聴かせてくれる。

♯158 “歌うベーシスト”ニッキ・パロットによる、秋のアルバム

「枯葉/ニッキ・パロット」

(ヴィーナスレコード SACD ⇒ VHGD-92,CD ⇒ VHCD-1086)

<ニューヨークの秋><オータム・ノクターン><セプテンバー・ソング>など、秋にちなんだスタンダードの名作ばかりを選んでニッキ・パロットが歌っている2012年の作品。しっとりと、どこかに愁いを含んだニッキ・パロットの歌声は、そんな秋のナンバーにもぴったりのものがある。オープニングに選ばれたのは<枯葉>。もともとはシャンソンの名曲だったが、ジョニー・マーサーが英語の歌詞を書いてからはポピュラーなスタンダード曲として親しまれるものになった。ニッキはボーカリストとしてだけでなく、ベース奏者としても達者な腕をもっていて、いきなり聴かせるベース・ソロには“歌うベーシスト”としての本領も発揮されている。

映画「終着駅」の主題曲として知られる<ローマの秋>に漂う、しみじみとした哀感。そして<ホエン・オクトーバー・ゴーズ>はジョニー・マーサーが生前に書いていた詩に、あとから歌手のバリー・マニロウがメロディーをつけたもので、過ぎてゆく10月を惜しみながら、かつての恋に思いをはせた名曲。これもまた、しみじみとした秋の想いに浸ることのできる一曲だ。ニッキの姉、リサ・パロットも3曲に参加。バリトン・サックスをもって良い味を出している。CDとSACDがリリースされていて、どちらも極上の音質であるが、楽器の分離の良さやニッキのベースの音の存在感では、やはりSACDのほうにいっそうのリアリティが感じられるように思う。

♯159 生への哀しみを歌うバルバラの名唱

「私自身のためのシャンソン/バルバラ」

(Philips ⇒ ステレオサウンド SSVS-015~6)

20世紀後半のフランス、シャンソン界を代表する歌手だったバルバラ。1997年の秋に彼女が亡くなったとき、フランスのラジオ局は一日中ニュースでバルバラの死を報じ、特別番組を流して哀悼の気持ちを表した。それだけ多くの人々に愛された国民的なシンガーだったということだろう。そんなバルバラであるが、彼女の人生はけっして平坦なものではなかった。ユダヤ人の血を引いていたところから、幼い頃から各地を放浪し、小さなクラブで歌って生活の糧を得ていた時が長く続いた。オリジナル作品を書いて歌い、長い下積み時代を過ごした彼女が、ようやく認められるようになった頃の忘れがたいアルバム「私自身のためのシャンソン」が、最新のリマスタリングがほどこされ、ステレオサウンド社からSACDとCDの2枚組セットで再発になった。

1965年にフランスの権威あるACCディスク大賞にも輝いた名盤。東京にシャンソンのレコードばかり聴かせる有名な喫茶店があって、このアルバムが最初に世に出た当時、毎日のようにかかっていたことも思い出す。<ピエール><ナントに雨が降る>をはじめとする名唱の数々には、哲学的ともいえる彼女の生きざまと、生への哀しさが付きまとう。ピアノを弾きながら歌うリアリティをもったバルバラの表情を、さりげなくバック・ミュージシャンがサポート。特に“秋”をテーマにしたアルバムではないが、このしみじみとした雰囲気もまた、秋に耳にするにはぴったりのものではないだろうか。

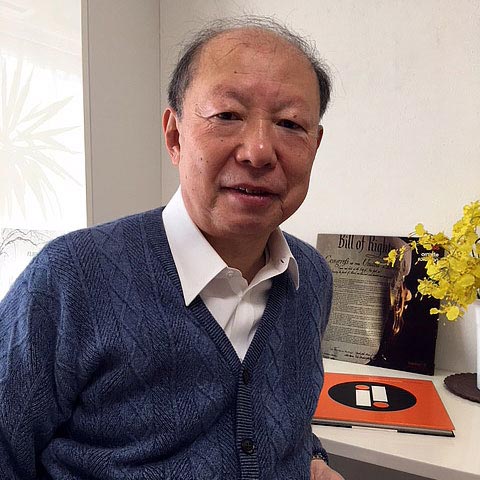

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。