コロナ禍の中で巣ごもり状態が長く続いていて、まだ回復のきざしもままならない2020年の年末。そんな中で今年になってリリースされたアルバムの中から、内容の素晴らしさはもちろんのこと、オーディオ的にも興味をそそられた作品をいくつかピックアップしてみた。

♯122 ベートーヴェンの音楽の深みに降りていって、精神に同化してゆくような演奏

「ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第30番~32番/マウリツィオ・ポリーニ」

(ユニバーサルミュージック UCCG-40096)

2020年はベートーヴェンの生誕250年ということで、コロナ禍の中でもいくつかのイベントがおこなわれたり、多くのアルバムがリリースされたりした。そんなこともあって、今年はベートーヴェンの作品を聴く機会も、いつもより多かったような気がしている。なかでもひときわ印象深かった一枚がピアノ界の巨匠、マウリツィオ・ポリーニによる「ラスト・ソナタ集」。ポリーニといえば1970年代初め、ドイツ・グラモフォンと契約を結んで吹き込んだ「ペトルーシュカからの3楽章」を耳にした時の新鮮な衝撃を昨日のことのように思い出す。作曲者のストラヴィンスキーが自らピアノ用に編曲した難曲。そのあとのショパンやシューベルトの古典曲と並行して20世紀現代音楽を積極的に取り上げていったのも凄かった。そんなポリーニがベートーヴェンのソナタ録音をスタートさせたのは75年のこと。最初に吹き込んだのが中期や初期の有名曲でなく、晩年の「第30番」「第31番」だったというのも、今にして思えばポリーニらしい選択だった(「第32番」も77年に録音)。以後、とてもゆっくりした足どりで年月を重ねて、全32曲の録音を完成させたのが2014年のこと。なんと39年の歳月をかけてポリーニは、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集を完成させた。

そのポリーニが昨年、あらためて「第30番」「第31番」「第32番」を再吹込みしたのが本アルバム。初録音時、まだ30代になったばかりの若さだったポリーニも、すでに70才代の半ばを迎えた。年輪を重ねたポリーニが、孤高の境地を開いたベートーヴェンの最後のピアノ・ソナタ3曲を入魂の思いで弾いている。ベートーヴェンの音楽の深みに、さらに降りていって精神に同化してゆくような演奏。いっさいの虚構を排してベートーヴェンと真摯に対峙する姿も感動的だ。国内版は高音質のUHQCD。さらにMQA仕様で、対応機器であればハイレゾ・クオリティで楽しめる。

♯123 究極の高音質といえるダイレクト・カッティング、45回転LP

「コンゴ・ブルー/八木隆幸トリオ」

(JazzTOKYO LP ⇒ JRTC3~4, CD ⇒ JRTC-5)

直径30cmのLPレコードが通常の33 1/3回転でなく45回転で回る。そんな“45回転LP”の音には、通常のLPレコードとは次元の違う迫真の表現にせまる可能性があるようだ。しかも単に45回転というだけでなく、これは演奏を直接カッティング・マシンに刻み込むダイレクト・カッティング方式によって収録されていて、究極の高音質を狙っている。八木隆幸はニューヨークで研鑽を重ねたあと、ライブを中心に国内で活躍を続けてきたピアニスト。バップを基本にしながらも、細やかなフレーズを流れるように弾きこなすタッチから、リリカルな詩情がキラキラと光り輝くような独特の個性とともに浮かびあがってくる。

そんな八木の魅力が、録り直しや編集のきかないダイレクト・カッティングという緊張感とともに最高に発揮されているのが、このアルバム。天井の高いスタジオの空間の中で奏でられるスタインウェイ・ハンブルグの生々しい響き。骨太のベースと、ドラムの細かい手数もリアルに表現。まるでスタジオのモニターを聴いているように、それぞれの楽器の音が鮮烈にほとばしり出て耳に届いてくる。同時にリリースされるCDとも比較試聴したが、音の鮮度よりもトリオとしてのグルーヴを強く感じることのできるのが、ブルースペック仕様のCD盤。さらにCDには、往年のカセット・デッキの名機“ナカミチ・ドラゴン”を使ってメタル・テープで収録した2曲も追加。このカセット・テープの音がバランスの良い美音であるのも、とても興味深いところ。ディスク・ユニオンJazzTOKYOレーベルから、お店の10周年への思いも込めて制作、リリースされた。

♯124 低音シリーズの魅力を、あらためてSACDで聴く

「ウッド・ベース/ブライアン・ブロムバーグ」

(キングレコード KKJ-145)

いかに低音をリアリティをもって生々しく再生するかというのも、オーディオの醍醐味のひとつである。キングレコードの手によって制作されてきた“低音シリーズ”と名付けられたアルバムの数々。プロデューサーの森川氏が自らベースをプレイすることからも、低音再生に対するこだわりは半端なものではない。そのシリーズの中核を成していたベーシストがブライアン・ブロムバーグ。多彩な第一線でのキャリアを重ねてきたブロムバーグが2000年に録音した「ウッド」、2004年の「ウッド2」、そして2008年の「ハンズ」から4曲ずつをピックアップしたベスト盤的性格をもつアルバムだが、2020年7月に初めてSACDというフォーマットでリリースされた。

一本のウッド・ベースから紡ぎ出される豊穣な響き。まるで目の前で演奏されているかのように、図太い胴の鳴りや細やかな指の動き、弦が楽器に触れる生々しい音が、SACDではいっそうのリアリティをもって眼前に迫ってくる。<イン・ア・センチメンタル・ムード>や<これからの人生>のようなスタンダード曲の奥深い表現。そして躍動感あふれる<カム・トゥギャザー>や<フリーダム・ジャズ・ダンス>など、ベース一本でブロムバーグの音楽性はもちろん、オーディオの快感にも浸ることができる。

♯125 “ハイパー・マグナム・サウンド”で味わうトロンボーンの温かい表情

「リタ・パイエス・イン・ニューヨーク」

(ヴィーナス・レコード VHJD-163 LP)

“ハイパー・マグナム・サウンド”を標榜するヴィーナス・レコードのアナログLPは、ジャズのもつ熱気を生々しい響きで楽しませてくれる。バルセロナ生まれのトロンボーン奏者リタ・パイエスは、まだ21才という若さの才媛。あどけなささえ感じられるものの、彼女のプレイは本格派の名に恥じないもので、トロンボーンという楽器のもっている音色の温かさとボリューム感を生かして大らかな表現を聴かせてくれる。パイエスはボーカルも上手く、ひとつひとつのフレーズを大切にしながら確かなフィーリングで歌ってゆく節回しとともに“唄うトロンボーン奏者”としての人気と評価を確立した。

パイエスにとってヴィーナス・レコードからのセカンド・アルバムに当たる本作は、テナー・サックスにベテランのジェリー・ウェルダンを加えたクインテットによる演奏。ドラムスを曲によってルイス・ヘイズ、ジミー・コブというモダン・ジャズ黄金時代を築いた超ベテランが叩いているのも聴きものになっている。CD、SACDもリリースされていて、どれも音質が素晴らしいが、やはりリアリティという点でLPには一歩抜き出たものがあるように思う。

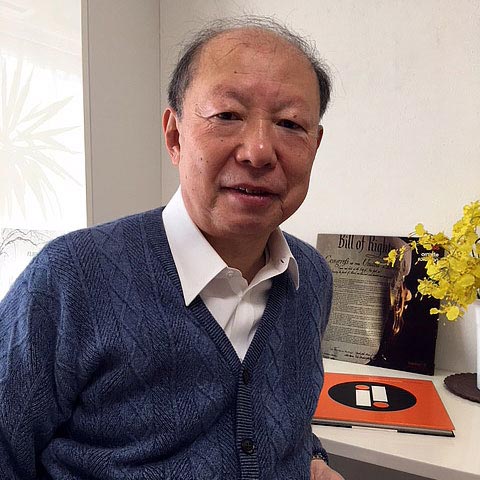

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。