人々の生活様式がコロナによってどのように変わってしまっても、そんなこととは無頓着なほどに、季節は必ずめぐってやってくる。本格的な寒さがやってくる一歩手前に、バラード・アルバムの名品を聴きながらセンチメンタルな感傷にひたるというのも、この頃にふさわしいものではないだろうか。

♯118 バイラークのソロ・ピアノで描かれる、抒情美あふれる世界

「ジャズ・アダージョ/リッチー・バイラーク」

(ヴィーナスレコード SACD ⇒ VHGD-184, CD ⇒ VHCD-78155)

冒頭、モーツァルトが書いたピアノ協奏曲第23番、第二楽章のメロディーをソロ・ピアノで弾きあげてゆくリッチー・バイラークのタッチに心を奪われる。秋の寂しさにも似て、憂いを帯びた美しいメロディー。バイラークはジャズ・ピアニストだから、アルバム・タイトルも「ジャズ・アダージョ」となっているものの、これはジャズでもなく、クラシックでもない、唯一無二といえるバイラークの音楽。即興部分があるのでジャズ演奏と呼ぶこともできないわけではないけれど、この音楽の前でジャンル分けはほとんど意味をなさないように思える。

バッハやモンポウのメロディーから<マイ・ファニー・バレンタイン><ムーン・リバー>のようなポップ曲、さらに自身のオリジナルまでが、バイラークの心をとおして淡々と、ロマンティックに弾き綴られてゆく。まるでショパンの小品を聴いているかのようなスクリャービンの<プレリュードNo.4>。CDでも十分に楽しめるが、SACD盤では更に細やかなニュアンスにとんだバイラークのタッチが味わえる。

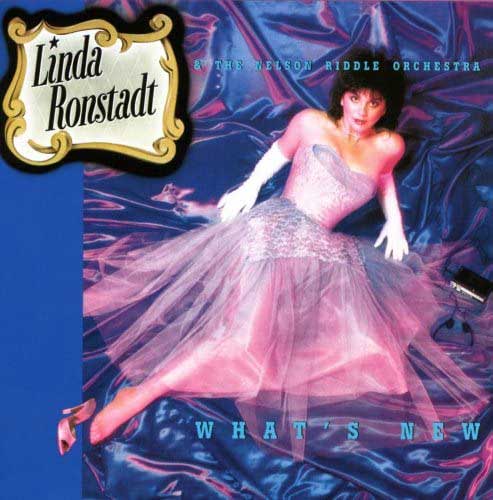

♯119 シナトラ、名作の60周年記念盤

「オンリー・ザ・ロンリー/フランク・シナトラ」

(Capitol 6756972)

多くのフランク・シナトラの名盤の中にあっても、ひときわ孤高のバラード・アルバムとしての高みに聳え立っているのが、1958年のキャピトル盤「オンリー・ザ・ロンリー」ではないだろうか。ロマンティックな甘さをもつバラードの域を超えて、人生の酸いも甘いも知りつくしたフランク・シナトラが、失った恋の哀しみを歌う“ブルー・バラード”の世界。シナトラ自身が“The Dirtiest Blue album”だと語っている「オンリー・ザ・ロンリー」。<エンジェル・アイズ><ホワッツ・ニュー>のような名スタンダードはもちろんのこと、<イッツ・ア・ロンサム・オールド・タウン><ひき潮>のようなポップ曲も、シナトラが歌うとしみじみと人生を感じさせ、男の切なさ、寂しさ、やるせなさが切々と伝わってきて胸を打つ。その意味では、軽く聞き流すことのできないバラード・アルバムと言えるかもしれない。

「オンリー・ザ・ロンリー」は当初12曲入りモノラルLPとして発売になり、その後10曲入りのステレオLPが発売になった。以来、何度となく再発を重ねてきた「オンリー・ザ・ロンリー」であるが、これは2018年に60周年を記念してリリースされた2枚組CD。モノラルとステレオが一枚ずつ。今回はじめて陽の目をみるトラックを含めて、それぞれ14曲が入っている。オリジナルに近い、よくバランスのとれたモノラル盤と、本リリースのために新たに3チャンネル・マスターからリミックスされた、いっそうの拡がりをもつステレオ・バージョン。どちらも捨てがたい魅力があって、両者を聴き比べるというのも今日のオーディオの世界ならではの楽しみである。

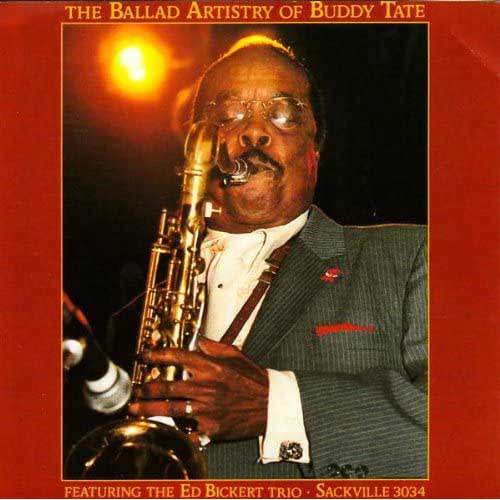

♯120 ベテラン・テナー奏者による、渋いバラードの世界

「ザ・バラード・アーティストリー・オブ・バディ・テイト」

(Sackville CD2-3034 輸入盤)

テナー・サックスによるバラードの名盤としては、その名も「バラード」と題されたジョン・コルトレーンのアルバム(1961~62年録音)が有名だ。そして21世紀に入ってからのバラード・シリーズの秀作としてエリック・アレキサンダーの「ジェントル・バラッズ」を取りあげたこともある(♯53)。テキサス生まれのバディ・テイトは1913年生まれという大ベテラン。30年代半ばから活躍し、テキサス・テナーと呼ばれた豪快なプレイを繰りひろげて、ファンの血を湧かせる熱いプレイを聴かせていった。

そんなバディ・テイトが68才になった1981年に、カナダのサックヴィルというレーベルに吹き込んだバラード・アルバムでは一転、いぶし銀のように渋いテイトのプレイが耳にできる。過ぎ去った時代への万感の思いが込められているような<イエスタデイズ>。クラリネットをもって美しいメロディーを淡々と吹いてゆく<クライ・ミー・ア・リヴァー>。そこにはテクニックもスタイルも超えて、しみじみと人生を思うような哀感が立ち込めてくる。そしてカナダ出身の名ギタリスト、エド・ビッカートが、ツボを得たソフトなサポートを聴かせている。

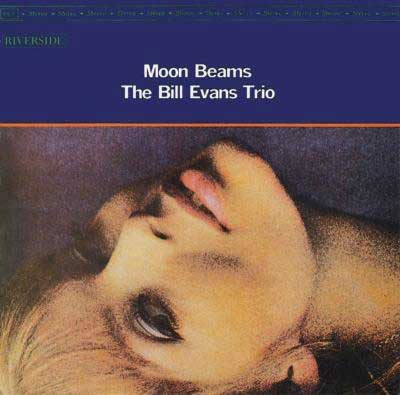

♯121 ビル・エヴァンスがのこしたバラード・アルバムの名品

「ムーンビームス/ビル・エヴァンス・トリオ」

(Riverside ⇒ ユニバーサルミュージック UCCO-5559)

美しいアルバム・ジャケットとともに、人気ピアニストだったビル・エヴァンスが描き出す、詩情あふれるバラードの世界。数あるエヴァンスのアルバムの中でも、僕がもっとも好きなのが、この一枚。アルバムが吹き込まれるおよそ一年前、ビル・エヴァンスは最高の音楽的パートナーだったベーシスト、スコット・ラファロを交通事故で失ってしまった。失意の中でエヴァンスは、しばらく音楽を演奏する気力さえもなくしてしまったと言われる。徐々に立ち直っていったエヴァンスが、新たにトリオのベーシストとして加えたのがチャック・イスラエルだった。

そんなエヴァンスの新しいトリオによって吹き込まれた「ムーンビームス」。この日のエヴァンス・トリオは調子を上げていて、アルバム2枚分の演奏を録音。テンポ感をもったものが「ハウ・マイ・ハート・シングス」に収められ、美しいバラード演奏ばかりが「ムーンビームス」として纏められた。<ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス><星へのきざはし><春の如く>など、おなじみのスタンダード曲がエヴァンスならではの極彩色のハーモニーで彩られてゆく。淡々とした演奏の中に秘められている深い抒情美。アルバムのオープニングとラストに<リ・パーソン・アイ・ニュー><ヴェリー・アーリー>と、2曲のオリジナルを配置したあたりも、エヴァンスらしいところである。

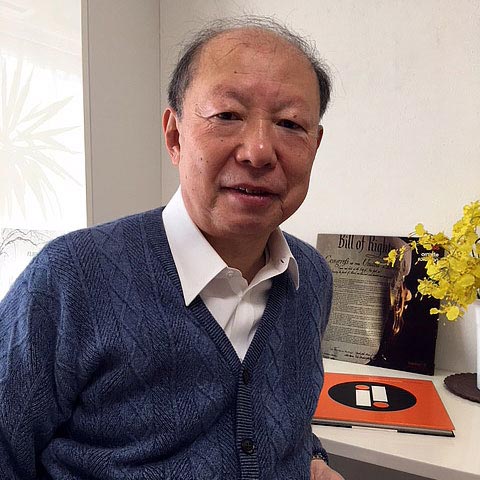

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。