アストル・ピアソラは、もちろん僕にとっても大好きなアーティストであるとともに、いつも気になる特別な存在であり続けてきた。このコラムでいくつかの関連作品をとりあげた(♯10、♯49、♯69)のも、そんな気持ちの表われだったのかもしれない。ここ20年くらいの間にピアソラの音楽は急速にクローズアップされて、多くのミュージシャンたちがこぞってピアソラ・ナンバーを演奏するような時代になった。ピアソラの音楽のもっている孤高とも呼べる美しいメロディー、斬新なハーモニー、デリカシーの奥深さ、内に秘められている激しい情熱。そんなピアソラならではの唯一無比の個性が大きな共感を呼んで、生前には広く認められることのなかった彼の音楽の真価が広く人々に知られるようになるのであれば、それは素晴らしいことだと思う。僕がピアソラの名前を知ったのは、大学に入ったばかりの1960年代半ばの頃。“タンゴの革命児、前衛タンゴの旗手”というアストル・ピアソラの紹介記事を音楽雑誌で目にした。ジャズやクラシックの世界に“前衛”はあるが、タンゴにも“前衛”があるのか、と興味をもったことを思い出す。当時の日本フィリップスから出たLP「モダン・タンゴの20年」が、いまも大切に手元にある。ピアソラが本格的な活動を始めた1944年から64年までの歩みを自ら振り返ったものだ。あれから数えても半世紀以上の時が流れた。そしてピアソラの音楽は、彼が亡くなる1992年までたゆみない挑戦とともにタンゴという枠を超えて進化し続け、そのスピリットが多くのミュージシャンによって今日まで受け継がれてきていると言ってよいだろう。そんなピアソラ音楽の精髄に触れる作品を何枚かピックアップしてみた。

♯110 クレーメルが見つめるピアソラ音楽の精髄

「ピアソラへのオマージュ/ギドン・クレーメル」

(Nonesuch ⇒ ワーナーミュージック WPCS-16004)

惜しみない名声を受けてきた世界的なバイオリニスト、ギドン・クレーメルによる“ピアソラ・プロジェクト”とも呼べるシリーズの最初の作品になったのが、このアルバムだ。録音はピアソラが亡くなって間もなく経った1995年~96年。みずから“ピアソラの音楽に恋してしまった”と語るクレーメルは、この頃から積極的にピアソラの楽曲をとりあげて、数枚のアルバムを録音。来日して“ピアソラ・コンサート”も開いている。あくまでもギドン・クレーメルという音楽家の心をとおして奏でられるピアソラの音楽。それはピアソラ作品のもつ崇高なまでの美しさ、力強さを極限にまで浄化していったもののようにも思える。

泣きたいほどに清涼な響きが胸にせまる<オブリビオン>。今日では多くのプレイヤーがとりあげる名曲であるが、ピアソラ本人の演奏を除けば、このクレーメル盤を凌ぐものはないだろう。ノスタルジックでありながら現代の心に突き刺さる<カフェ1930>。ピアソラ生涯のレパートリーとして知られる<ブェノスアイレス午前零時>。そして名チェリストのムスティスラフ・ロストロポービッチに捧げられたという大作<ル・グラン・タンゴ>まで、これでもかという程のピアソラ愛あふれる一枚。ピアソラ再認識のきっかけになったという意味でも、重要なアルバムであると思う。

♯111 ピアソラ=バートンの鮮烈なコラボレイション

「ニュー・タンゴ/アストル・ピアソラ&ゲイリー・バートン」

(Atlantic 81823 輸入盤)

アストル・ピアソラの音楽に、もっとも積極的にアプローチをおこなってきたひとりが、ジャズ・ヴァイブ奏者として高名なゲイリー・バートン。ピアソラ新生5重奏団とバートンが共演した1986年の演奏で、スイスの“モントルー・ジャズ・フェスティバル”のステージのライブ盤。“Suite for Vibraphone and New Tango Quintet”というサブ・タイトルが示すように、ピアソラはバートンとの共演のために多くの新曲を書き下ろしている。

ゆったりと時間が流れるようなオープニングの<ミロンガ・イズ・カミング>。ピアソラ・メロディーの中でヴァイブがせめぎ合う<ヴィブラフォニッシモ>や<ヌエボ・タンゴ>。ピアソラの音楽に魅せられ続けてきたというバートンと、“バートンに触発されて、私の音楽はまた新たな進歩を遂げた”というピアソラ。そんなふたりのロマンが美しく、激しく融合をみせているステージ。彼らはこの直後に日本にやってきて、このライブに勝るとも劣らない演奏を聴かせてくれたのも、昨日のことのように思い出す。ゲイリー・バートンのピアソラ熱はずっと続いて、ピアソラが亡くなったあとも「アストル・ピアソラ・リユニオン」(1996年)「リベルタンゴ」(1999年)などのアルバムをリリースしているが、ピアソラ本人との共演になるこの演奏にまさるものはない。

♯112 ピアソラ、晩年の傑作アルバム

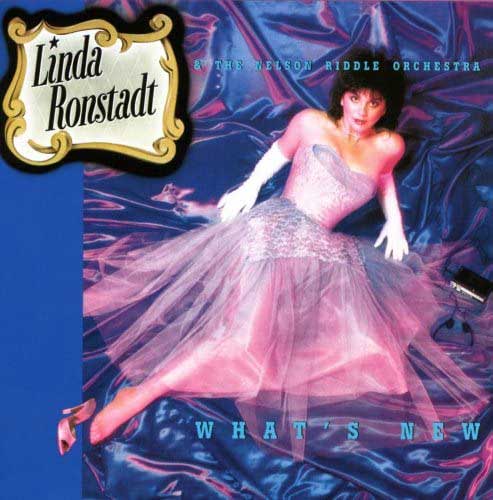

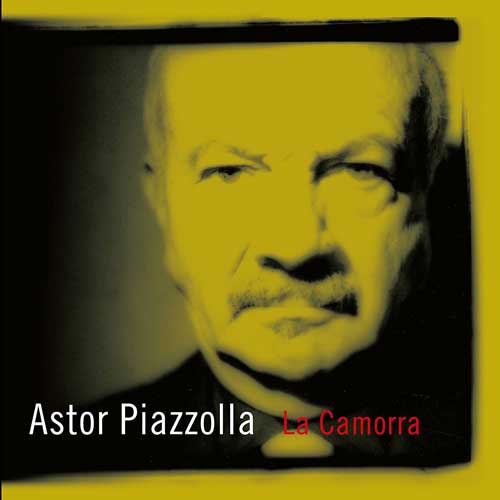

「ラ・カモーラ~情熱的挑発の孤独」

(ミューザック MZCA-1350)

1980年代後半にピアソラがプロデューサー、キップ・ハンラハンのもとでアメリカン・クラーヴェに吹き込んだ3部作は、いずれも傑作として高い評価を得たものばかり。とくに1986年の「タンゴ・ゼロ・アワー」を生涯の最高作に挙げる人も多いが、ここでは3部作の最後に当たる「ラ・カモーラ」をとりあげたい。

<孤独>(Soledad)のしみじみとした味わい深い表現。長年にわたって演奏してきたレパートリーはさらに磨きあげられて、極限までに純粋な響きとともに浮かび上がる。このアルバムのために書かれた3つのパートからなる<ラ・カモーラ>。映画「スール その先は・・・愛」のために書かれた<夢><甦る愛>の2曲。晩年のピアソラが到達した、真に孤高の境地がここにある。アルバムは表記ミューザック盤が容易に入手できるが、2010年にイーストワークスが出したSACDとのハイブリッド盤(ewsac-1021)が音質的にも最高だ。

♯113 ピアソラ5重奏団、最後の来日ステージ

「ミルバ&アストル・ピアソラ/ライヴ・イン・トーキョー1988」

(BounDEE DDCB-13012~13)

アストル・ピアソラはキンテート(5重奏団)を率いて4回、日本を訪れている。初来日は1982年の11月。このときは横浜、神奈川県民ホールのステージを観た。まだピアソラ・ブームが到来する前の頃で、客席は満員というにはほど遠く、せいぜい6割から7割程度の入りだったという印象がある。しかし演奏の内容は素晴らしく、終演後の高揚した気持ちの中で、横浜の夜風がとても気持ち良かった印象を今も覚えている。このときの公演は最終日のものがCD化されている。続いて1984年、2回目のものもCDで聴ける。3回目は前述したゲイリー・バートンとの来日。

そして本盤は上記「ラ・カモーラ」を吹き込んだ直後の1988年6月、最後の来日公演となったステージを収めたもので、数年にわたって続けられてきたイタリア人シンガー、ミルバとの共演ステージ。ピアソラのバンド演奏も充実の極みだが、ピアソラ楽曲に秘められている情熱を抉り出してゆくような情熱的なミルバの歌唱も見事の一語!に尽きる。

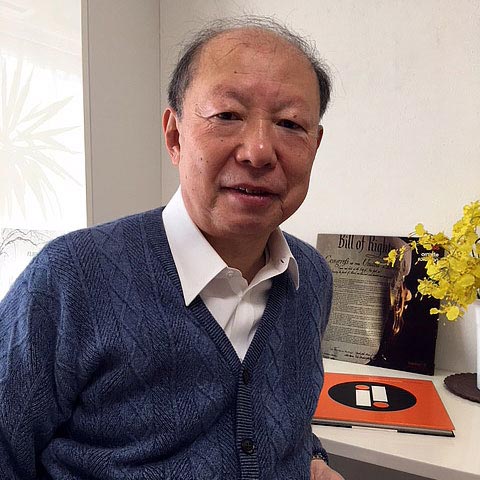

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。