5月1日から元号が替わって“令和”の時代になった。このページも今月から少しだけリニューアルして、クラシックやポップスのアルバムについても触れてみたい。元号が新しくなったからといって、音楽の様相がすぐに変わるということもないのだろうが、今月のマイケル・フランクスやチャールス・ロイドは時代の流れを超えているというか、どんな時代にも超然として自分の音楽を演奏してきたアーティストと言えるかもしれない。またオーディオ的な観点からも、聴きどころをもったものを選んでゆくので、お楽しみいただければ幸いである。

♯46 大胆かつ複雑な曲の流れを、素晴らしい録音とともに堪能

「ストラヴィンスキー:春の祭典、ミューズを司るアポロ/ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン指揮、オランダ放送フィル」

(EXTON OVCL-00312、SACDシングルレイヤーOVGL-00012)

20世紀初頭の“前衛作曲家”だったイーゴリ・ストラヴィンスキーの代表作のひとつ「春の祭典」ほど、多くの人々のイマジネイションを激しく喚起し、触発しつづけたクラシック作品というのも稀なのではないだろうか。初演から賛否がうずまき、大騒ぎを巻き起こしたあと、今日では不滅の古典作品としての地位を不動のものにしている名曲。それだけに名演・名録音と呼ばれるものは数知れず、エルネスト・アンセルメやイーゴリ・マルケヴィッチ、レナード・バーンスタイン、ゲオルグ・ショルティ、ズービン・メータ、クラウディオ・アバド、ピエール・ブーレーズをはじめとする巨匠たちの定盤から、21世紀に入ってのワレリー・ゲルギエフ、エサ・ペッカ・サロネン、近年話題のグザヴィエ・ロトまで、どれも個性的でかけがえない価値をもっているものばかりである。

そんな膨大な“ハルサイ”録音の中でもオーディオ的に興味深かったのが、オランダの指揮者ヤープ・ヴァン・ズヴェーデンとオランダ放送フィルによって2006年に吹き込まれたこの一枚。ニューヨーク・フィルの音楽監督に就いたズヴェーデンは、昨年ニューヨーク・フィルとも「春の祭典」を吹き込んでいるものの、録音の凄さは本EXTON盤が上回っている。ズヴェーデンの指揮は原曲の野性味よりも整然としてロマンティックでさえあるが、熱量が凄く、それを鮮やかにとらえている録音が素晴らしい。大胆かつ激しい変化をみせるリズムと複雑きわまりないテクスチュアを条件の許す限り、大音量で再生して楽しんでほしい。オーディオ的にも悦楽の時間をお約束する。

♯47 時が止まってしまったかのような、マイケル・フランクスの新作

「ザ・ミュージック・イン・マイ・ヘッド/マイケル・フランクス」

(P-Vine PCD-27038)

移り変わりの激しい音楽の世界にあって、何十年にもわたって変わらない個性をもってフレッシュな音楽を生み出してゆくのは容易なことではない。それが40年以上にもわたって続けられてきたとすれば、ほとんど奇跡に近いといって良いだろう。マイケル・フランクスの新作を耳にするたびに、いつもそんな魔法にかけられたような気持になる。

マイケルのデビューは1976年。不朽の名曲<アントニオの唄>のリリースが翌77年。AOR(アダルト・コンテンポラリー・ロック)を代表するアーティストになって、すでに40年以上。その表現スタイルも歌声の魅力も“まるで時間が止まってしまったかのように”変わることがない。くつろいだ上質の響きの中に秘められたパーソナルな思い。すべてがさりげないものの、一流プレイヤーばかりをバックに、きちんとプロデュースがなされているのも、いつもと変わらないマイケル流だ。<ホエア・ユー・ヒット・ザ・トゥルース>は、なかでも気に入りの一曲。2018年作品。

♯48 さらに人生の深みを湛えるチャールス・ロイドの最新盤

「ヴァニッシュト・ガーデンズ/チャールス・ロイド&ザ・マーヴェルズ+ルシンダ・ウィリアムス」

(Bluenote 00602567588481)

チコ・ハミルトンのバントでデビューを飾ってから50年以上にわたり、いつもマイ・ペースで自身を見つめながらプレイを続けてきたのがチャールス・ロイドだった。これは80才を迎えたロイドの最新盤。

まずオープニング曲の深い哀しみをたたえたテナー・サックスの響きに惹きつけられる。一曲おきにカントリー・ブルース・シンガーのルシンダ・ウィリアムスが参加。フォーク的な味わいを表現するギターのビル・フリゼールにスティールギターまで加えた“マーヴェルズ”の素朴なサウンドをバックに、ロイドのサックスはどこまでも優しく、ときには叫びも上げながら超個性的なプレイを繰りひろげてゆく。ロイドとルシンダのオリジナルが中心になっているものの、ラストのジミ・ヘンドリックス曲<エンジェル>の深いインタープレイも、強く心にのこるものがある。

♯49 アストル・ピアソラのスピリットをジャズ・トリオで再現

「Tango Nuevo Revisited/Javier Girotto Trio」

(ACT 9878-2)

アルゼンチン・タンゴの世界に革命をおこしたアストル・ピアソラの音楽も、いまでは時代を超えて多くの人々を魅了し続けている。そんなピアソラの曲を、やはりアルゼンチン生まれのサックス奏者、ハビエル・ジロットがトリオで演奏。

タイトルが示しているように、これは1975年、アストル・ピアソラとジャズ界の巨人ジェリー・マリガンとの出会いによって生まれたジャズ=タンゴの名盤。“Tango Nuevo”に敬意を表するとともに、新たなアプローチを試みたもので、“Tango Nuevo”から大きなインスピレイションを得たジロットは、ここではバリトン・サックスだけをプレイする。“Tango Nuevo”で演じられていた曲がほとんどであるものの、さらに意匠を凝らしたジロットの解釈が聴きもの。ドイツのレーベル、ACTは録音の良さでも定評があって、とくにこのアルバムではバリトン・サックスの奥深い低音の響きが際立つ。3人のプレイヤーのバランス感もあますところなくとらえていて見事。小編成ながらオーディオ的な楽しさを満喫できるものになっている。

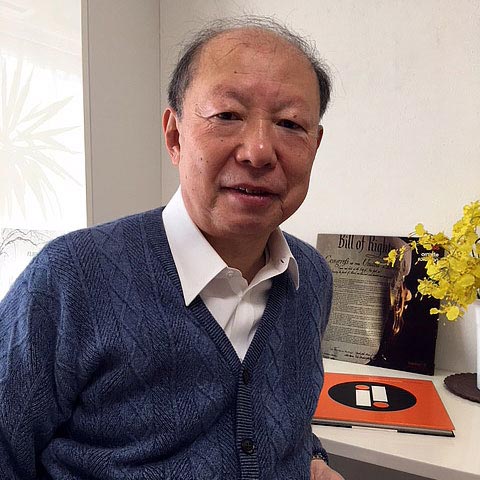

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。