ニューヨークを代表するジャズ・クラブとして、長い間にわたってその名を馳せてきた“ヴィレッジ・ヴァンガード”。マンハッタンのグリニッチ・ヴィレッジにある“ジャズの聖地”からは、多くのミュージシャンたちによる素晴らしいライブ作品の数々が送り出されてきた。もっとも有名なのはソニー・ロリンズやジョン・コルトレーン、ビル・エバンスなどのアルバムで、すでに歴史的名盤としてジャズ・ファンには知られている。そんな名作が吹き込まれてから、すでに半世紀以上の月日が流れ、ニューヨークのジャズ・クラブ事情も様変わりしているものの、いまなおヴァンガードが“ジャズの聖地”であることは変わらない。そんな“ヴィレッジ・ヴァンガード”で比較的近年に録音された、現代のアルバムの中から3枚をピックアップしてみた。

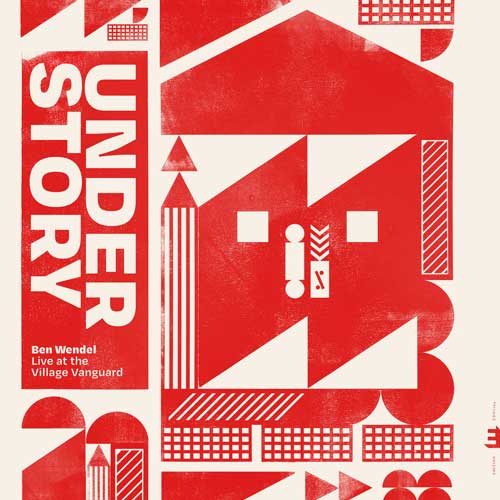

♯280 ベン・ウェンデルの熱気あふれるステージ

「Understory: Live at the Village Vanguard/Ben Wendel」

(Edition Records EDN-1254)

現代ジャズの最先端というべきサウンドを聴かせてくれるサックス奏者のベン・ウェンデル。バンクーバー出身でニューヨークを中心に活躍する彼が2022年11月、カルテットを率いて“ヴィレッジ・ヴァンガード”で繰りひろげたホットなステージが収められている。もはやウェンデルは若手ではないものの、ジャム・バンド“ニーボディ”の中心人物として活動していた時期と比べても、近年の彼の活動ぶりは目ざましいものがある。

演奏される7曲のうち<オン・ザ・トレイル>以外はウェンデルのオリジナルで、シンプルなリフのようなメロディーから自由な即興の飛翔を感じさせるプレイ展開は、ぞくぞくするようなスリルを感じさせて胸が熱くなる。メンバーも今日のトップ・クラスのプレイヤーばかり。ピアニストのジェラルド・クレイトンをはじめ、しなやかで強力なリズムを送り出す女性ベーシスト、リンダ・メイ・ハン・オー。そしてドラマーのオベド・カルヴェールの送り出すシャープなビートが、いやが上にもウェンデルのプレイを煽り立てて、伝統あるクラブが熱気と興奮に包まれてゆく。近年の“ヴァンガード・ライブ”の中でも、とびきりの一枚だと思う。

♯281 プレイに没入してゆくフレッド・ハーシュ・トリオのライブ演奏

「Sunday Night at the Vanguard/The Fred Hersch Trio」

(Palmetto ⇒ キングインターナショナル KKE-058)

“ピアノの詩人”とも呼ばれる現代モダン・ピアノの最高峰、フレッド・ハーシュと“ヴィレッジ・ヴァンガード”の結びつきは深い。しばしばハーシュは“ヴァンガード”に出演するだけでなく、ソロやトリオのライブ作、さらに2018年にはエスペランサ・スポルディングとボーカル~ピアノのデュオ・ライブ・アルバムもここで残している。

これは2016年のハーシュのトリオによるライブ・ステージ。ハーシュをはじめとするメンバーの集中力も凄いものがあって、ハーシュ自身が“In The Zone”と表現するように、プレイに没入してゆくさまが捉えられている。右手と左手で別の旋律を弾き上げる独特のスタイル。ハーシュのオリジナルのほかに、ビートルズの「リボルバー」に入っていた<フォー・ノー・ワン>や、印象派の絵画を思わせるような<ザ・ピーコックス>。幾何学的とも言われたセロニアス・モンクの曲を、さらに組み立て直すかのような<ウィ・シー>など、いずれもハーシュのピアニスティックな美学に彩られた創造性にとむプレイが繰りひろげられる。そしてピアノ・ソロによって演じられるアンコール曲<ヴァレンタイン>が、いつまでも心地良い余韻をのこしてくれる。

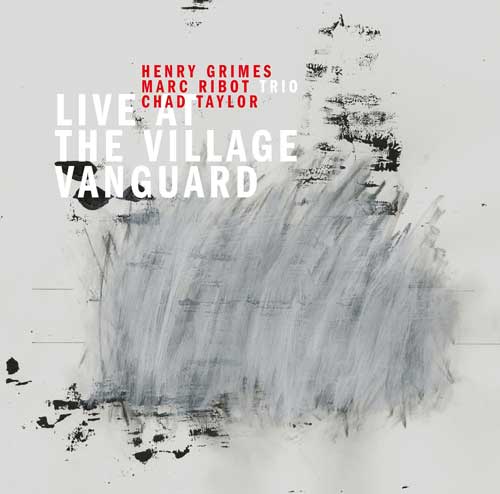

♯282 ヴァンガード・ライブの中でも異色の一枚

「Live at The Village Vanguard/Marc Ribot Trio」

(PI Recordings PI-53)

マーク・リボーは特異な個性をもったギタリストだ。ジャズ・ギタリストというよりもロックやノイズ・ミュージック、ラテン音楽なども包含する全方位的なプレイ。フリー・ジャズや実験的なプロジェクトに参加したりするいっぽうで、トム・ウェイツやエルヴィス・コステロなどとも共演。あらゆる音楽に目を配りながら急進的なプレイを聴かせるリボーのようなギタリストは、ほとんど居なかったといっても良いかもしれない。

1954年生まれのリボーは80年代に精鋭的なバンドだった“ラウンジ・リザース”に参加。その後もスクラッチ、ノイズ、歪み、フィードバックなど、ギターならではの音響表現を繰りひろげてきた。そんなリボーがヘンリー・グライムス(ベース)、チャッド・テイラー(ドラムス)とともに2012年に“ヴァンガード”で繰りひろげたユニークなトリオ・ステージ。この数年前にグライムスとは、フリー・ジャズの闘士、アルバート・アイラーの「スピリチュアル・ユニティ」を取り上げたりしていて、このステージでもアイラーの<The Wizard>と<Bells>を演奏。ほかにもジョン・コルトレーンの<Dearly Beloved><Sun Ship>を圧倒的なエネルギーで表現してみせる。そんな前衛曲とともに<Old Man River><I’m Confessin>のような古いスタンダード曲が並列にならんでいるのも面白い。ジャンルを超えたリボーのプレイは諧謔的なようにも見えるものの、燃えるようなエネルギーと情熱をもって表現される響きには大きな説得力がある。とりとめのないフリーなギター・プレイに、揺るぎないリボーの信念が感じられる演奏の数々。ヴァンガード・ライブの中にあって異色の一枚である。

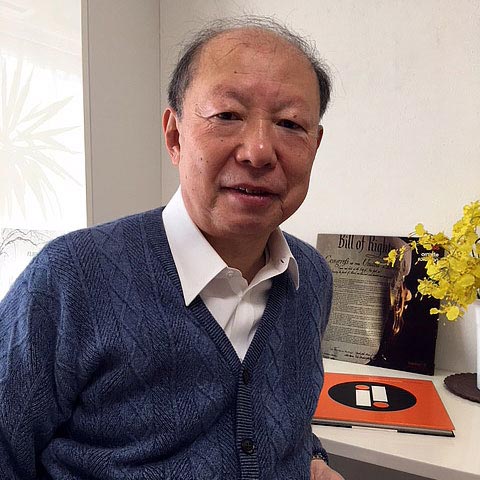

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。