大編成のビッグバンド・ジャズは、いつの時代にもゴージャスな響きをリスナーに届けてくれる。ここでは現代の先端をゆく素晴らしいビッグバンド・アルバムを3枚選んでみる。演奏はもとより、録音も素晴らしいアルバムばかりで、ビッグバンドの楽しさをたっぷり味わいたい。

♯259 コンテンポラリーな要素をふんだんに取り入れた、ダーシー・ジェイムス・アーギューのビッグバンド

「Dynamic Maximum Tension/Darcy James Argue’s Secret Society」

(Nonesuch 7559790350)

ビッグバンド・ジャズの進化形として、いまもっとも注目されているダーシー・ジェイムス・アーギュー率いる“シークレット・ソサエティ”。カナダ生まれの作曲家、バンド・リーダーのダーシー率いるグループが、ノンサッチ・レーベルと契約してリリースした最新の2枚組アルバムである。伝統的なビッグバンドの様式を継承しながらも、コンテンポラリーな要素をふんだんに取り入れた大胆なアレンジ、サウンド構築には、さまざまに変化してゆく色彩感覚とともに、どう展開してゆくか分からない面白さがある。その自在な展開が、とてもスリリング。ダーシーの書くオリジナル曲は、どれもが内容の濃い一編の絵画をみるようで、豊かなイマジネイションを呼び起こしてくれるものばかりだ。

まずはアルバム・タイトルを凝縮した<Dymaxion>の複雑精緻をきわめたアンサンブルの妙に驚嘆させられる。強い緊張をはらみながら展開される大胆なサウンドに、バンドの魅力が凝縮されているような一曲だ。アルゼンチンの民族舞踊にインスピレイションを得た<Ebonite>や、ロック・グループ“ザ・バンド“のドラマー、リヴォン・ヘルムに捧げられた<Last Waltz for Levon>など、多彩な創意あふれる作品が並ぶ。壮大な<Tensile Curves>はデューク・エリントンの歴史的作品<ディミニュエンド・アンド・クレッシェンド・イン・ブルー>に応答して書いたという組曲風の大作。エリントンのオリジナルは40分以上の長さをもっていたのだったが、ここでの演奏も35分に及んでいる。ゲストとして参加したサラ・キャスウェルの弾く10弦のヴァイオリンの幻想的な響きも美しい。そして戦禍のウクライナの人々に捧げられた<Your Enemies Are Asleep>。印象的なリフに乗った物悲しいメロディーが強く心にのこる一曲で、イングリッド・ジェンセンの泣き叫ぶトランペット・ソロが、いっそう悲しみを増幅させる。エモーショナルな中にも、きらりと光る知性を感じさせる“シークレット・ソサエティ”会心の一作である。

♯260 ハウス・テクノをミックスさせたダンサブルな響き

「エマージェンツ/ジャズラウシュ・ビッグバンド」

(Act-9954, キングインターナショナル KKJ-193)

2015年にミュンヘンで結成された“ジャズラウシュ・ビッグバンド”は、ジャズ・オーケストラとハウス・テクノをミックスさせたポップでダンサブルな響きを前面に打ち出してゆく新世代のグループ。それだけでなく、何とベートーヴェンの楽曲をテクノ化した「Beethoven’s Breakdown」もリリースしていて、そこではクラシックの大家の作品がポップなテクノ・サウンドに何の違和感もなく溶け込んでいるのに感心させられたものだった。

2021年秋に吹き込まれた本アルバムではヴォーカルをフィーチュアした曲もあったりして、いっそうポップな面が打ち出されている。バンドではエレクトロニクスを担当するレナード・クーンの書くメロディーは分かりやすく、親しみ易さを感じさせるものばかり。彼らは直近にはシンセサイザーも多用して後期ロマン派の巨匠グスタフ・マーラーの作品にアプローチした「Mahler’s Breakdown」や、ホルン、ファゴット、弦楽器まで加えてアントン・ブルックナーの楽曲にアプローチした「Bruckner’s Breakdown」もリリースしている。あらゆる素材をダンサブルに料理してみせる“ジャズラウシュ・ビッグバンド”。これも未来の音楽のひとつの形なのかもしれない。

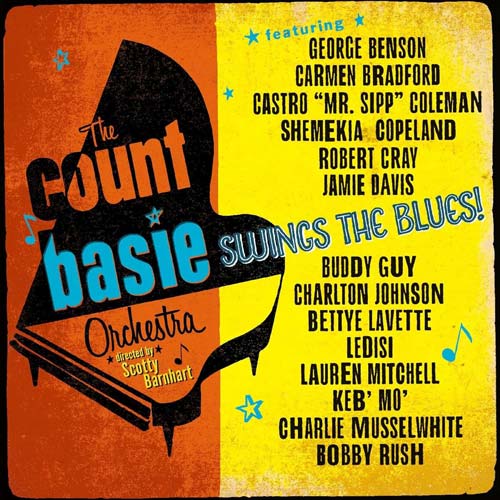

♯261 ブルースに焦点を当てたカウント・ベイシー楽団の最新作

「カウント・ベイシー・スウィングス・ザ・ブルース」

(BSMF RECORDS BSMF-5122)

“えっ、カウント・ベイシーの音楽が時代の先端?”と思う方がおられるかもしれないけれども、ベイシーの音楽はビッグバンド・ジャズのバイブルであるとともに、時代を超越したものであるように思う。そのことを証明しているのが、この最新アルバム。内容は典型的なベイシー・スイングで、タイトルどおりにブルース・ナンバーばかりが演奏されているのだが、2024年度グラミー賞の“最優秀ラージ・アンサンブル部門”で並み居るコンテンポラリー・バンドの秀作を押さえてウィナーに輝いたのが、この作品なのだ。

カウント・ベイシーがオーケストラを編成したのは1930年代半ばのことで、今年は生誕120年、没後40年という節目の年にも当たっている。84年に御大が亡くなってからは、何人かのメンバーがバンドを引き継いでいっていて、現在のリーダーはトランペッターのスコッティ・バーンハート。初期からのベイシー・バンドが伝統的にもっている“ブルース”に焦点があてられた本作では、曲ごとにブルース界のレジェンド、バディ・ガイやベテランのベティ・ラヴェットらとともに、ローレン・ミッチェルなど現代のトップ・シンガーをゲストに迎えている。ラストの<ロック・キャンディ>ではジョージ・ベンソンが加わって、鮮やかなギター・ソロを聴かせる。ベイシー・スイングの一端を現代によみがえらせるというアイディアが、じつに秀逸だ。

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。