国境の壁を越えて、自由な交わりをみせる音楽。そんな伝統、文化の融合のはしりともいえる、東欧のジャズ・プレイヤーが聴かせる哀感。そしてアゼルバイジャン出身のミュージシャンが聴かせる現代のジャズ・アルバムをピックアップした。

♯256 ポーランド・ジャズのカリスマ・トランペッターが奏でるのびやかな音楽

「セプテンバー・ナイト/トーマス・スタンコ・カルテット」

(ECM ⇒ ユニバーサルミュージック UCCE-1207)

ポーランドのジャズ界を牽引し続けて2018年に亡くなったカリスマ的存在のトランペッター、トーマス・スタンコ。彼が2004年におこなったアメリカ~ヨーロッパにわたる大規模なツアーの中から、9月にミュンヘンのホールで繰りひろげたステージの模様が20年の歳月を経て、この6月に陽の目をみた。1960年代からフリー・ジャズの洗礼を受け、最前線に立って奔放なプレイを模索していったトーマス・スタンコ。そんな彼の表現には激しさの中にもメランコリックな感情が流れていたが、それはスラブ民族の血のなせる業でもあるのだろう。自由に吹き上げられるメロディーは鋭いだけでなく、軽やかなフレーズの飛翔とともに豊かな空間の広がりをもっていて、どこまでも遠くの空気に溶け込んでゆくかのようだ。

そんな唯一無二のスタンコの世界は、この時期にひとつの大きなピークを迎えていた。ピアノのマルチン・ボシレフスキのトリオは、すでに“シンプル・アコースティック・トリオ”の名で長く活動をおこなってきただけあって、3人の息もぴったり。トーマス・スタンコ自身が“ポーランドのジャズ史上、このようなトリオは存在しなかったし、ますます彼らは良くなっている”と語っていたように、トリオの緻密なインタープレイがさらなるテンションを演奏にもたらしてゆく。フリーな冒険心を感じさせる<ヘルメントズ・ムード>や<カエターノ>。スケールの大きなバラード<エレガント・ピース>など、どれもがスタンコならではの創造の世界に遊ぶ思いのする美しいプレイばかりである。

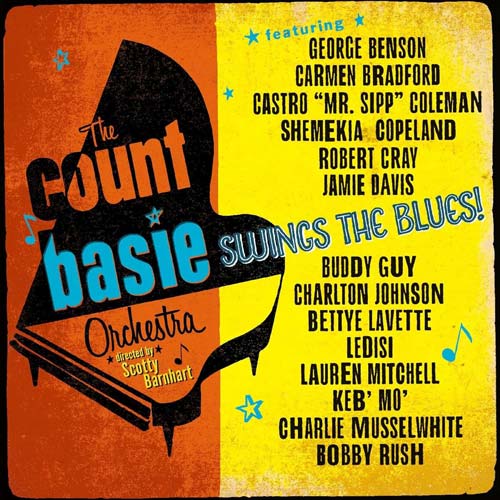

♯257 ダスコ・ゴイコヴィッチが描き出すマケドニアの哀愁

「バルカン・ブルー/ダスコ・ゴイコヴィッチ」

(ENJA ⇒ Solid SOL-6649)

まず一曲目、<シモーナ>でのミュートをつけたトランペットの哀調を帯びた響きに惹きつけられる。ダスコ・ゴイコヴィッチはボスニア・ヘルツゴヴィナ(旧ユーゴスラヴィア)の生まれ。ベオグラードの音楽院で学んだあと、奨学金を得てボストンのバークリー音楽院に進んだというキャリアをもつダスコの音楽は、基本的にはハード・バップをベースにしたオーソドックスなスタイルをもっているが、そのプレイにはやはりスラブの血が流れていて、何ともいえない哀感とともに彼の存在を際立たせている。1990年代に録音された「バルカン・ブルー」は、ダスコのクインテット演奏とオーケストラとの共演をパッケージにした2枚組。一枚目のクインテットのほうは「スコピエの夜」と名付けられていて、その名のとおり北マケドニア共和国の首都“スコピエ”のスタジオで録音されている。チャーリー・パーカーが書いた<ヤードバード組曲>などのバップ演奏も悪くないが、やはり聴きものは5拍子で演じられるダスコ作のタイトル曲<スコピエの夜>。

そして「バルカン・ブルース」と名付けられた二枚目は、北ドイツ・ラジオ局のオーケストラとの共演で、ダスコ自身が書き下ろした50分を超える組曲風の大作が演奏される。全編にわたってダスコのトランペットとフリューゲル・ホーンが大きくフィーチュアされる曲は、もともと70年代に構想されてウィーン生まれのハンス・ハマーシュミットが編曲していたものだが、さらに手を加えてスケール・アップした全曲版でのライブ・ステージがここに収められている。ダスコにとっても長年の夢の実現といえるステージ。全体は9つのパートからなっていて、哀愁を帯びたテーマが印象的な<バルカン・ダンス>やエキゾティックな<マケドニア>をはじめ、すべてが幻想的な響きに彩られている。どこを切っても東ヨーロッパに特有の哀感がにじみ出てくる聴きごたえある一作である。

♯258 ユーロ・ジャズともアメリカン・ジャズとも一線を画したシャヒン・ノヴラスリの演奏

「BAYATI/シャヒン・ノヴラスリ・トリオ」

(ディスクユニオン Eight Islands Records EIRD-8001)

アゼルバイジャンは東欧の国でなく、地理的には西アジアの一角にあってヨーロッパと東洋の音楽が出会う地。そのアゼルバイジャンの首都バクーに生まれたピアニスト、シャヒン・ノヴラスリの音楽には、やはりアメリカや西ヨーロッパとは一線を画する独特なエキゾティズムが漂う。アゼルバイジャンの伝統的な音楽に“ムガム”があって、そのいくつもの固有な旋法は何世紀にもわたって口承で伝えられてきたのだという。

そんなムガムの要素が強く含まれているシャヒンのジャズ演奏。シャヒンのオリジナルをはじめ、アゼルバイジャンに伝わる伝統的なメロディーを独自な即興で聴かせてゆく3曲には、エキゾティックなだけでなくリズミックな熱量が秘められている。ショパンの有名な<プレリュード・イン・Eマイナー>も、哀感の中に品格を保った美しい即興プレイが聴かれる。長くシャヒンと共演してきたベースのネイサン・ペックはもちろん、ニューヨークのトップ・ドラマー、アリ・ホーニングがシャヒンの音楽を理解して、見事に同化したプレイをおこなっているのも素晴らしい。

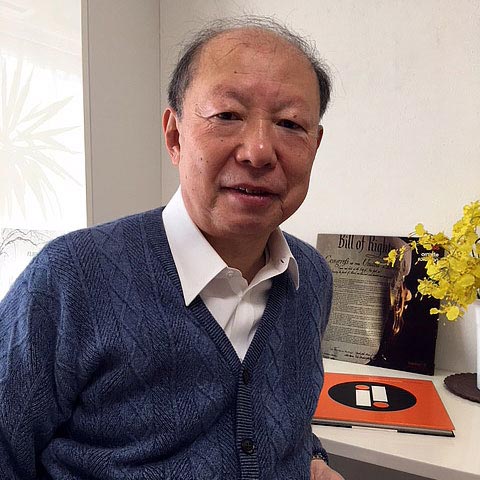

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。