まだまだ“ステイ・ホーム”が続いている中で、ちょっぴり音楽のブルーな気分に浸ってみたくなった。けだるい“ブルー”でなく、誰の心の中にもある愁いにも似たブルーな感覚。それは不思議と人の心を落ち着かせてくれるものでもある。そんなさまざまに“ブルー”な表情を、極上のサウンドとともに楽しんでみたい。

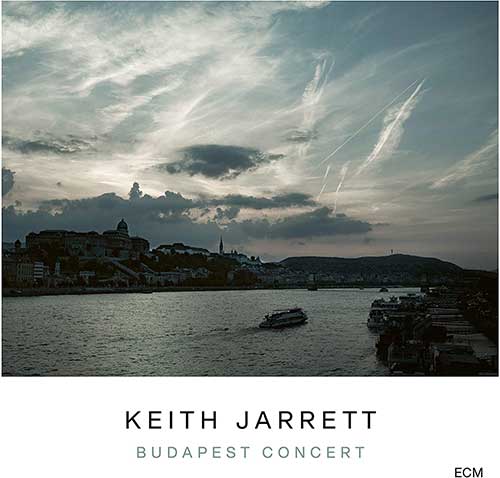

♯130 ガーシュインを代表するコンサート作品を、バーンスタインの名演で聴く

「ラプソディー・イン・ブルー」

(ソニーミュージック SICC-30318)

20世紀のアメリカを代表する作曲家、ジョージ・ガーシュインがポール・ホワイトマン楽団からの依頼を受けて、ブルースやジャズの要素を取り入れながら書いたコンサート用の作品。タイトルどおりの自由で幻想的、情熱的な流れをもっている名曲である。オーケストラ用の編曲をおこなったのはファーディ・グローフェで、クラシック音楽の世界だけでなく、今日ではさまざまに自由な解釈がおこなわれて演奏されている。

個人的に思いが深いのはレナード・バーンスタインがコロンビア交響楽団を指揮して、自身でもピアノを弾いている1959年の録音盤。この時バーンスタインは40才。名門ニューヨーク・フィルの音楽監督に就いて間もなかった頃で、はつらつとした表現がじつに魅力的だ。ジャケットには指揮棒を颯爽と振っている姿が写っているものの、実際にはピアノを弾きながらの、いわゆる弾き振り。バーンスタインは82年にも「ラプソディー・イン・ブルー」を録音しているが、本盤のほうがオーケストラもピアノも溌剌としている。アメリカCBSがステレオ・レコーディングを本格化させたのはこの前年位からで、いわばステレオ初期の録音ということになるが、リマスターの効果もあってか、この音のプレゼンスはとてもいい。いまなお“ラプソディー・イン・ブルー”といえば、これを真っ先に挙げたい。

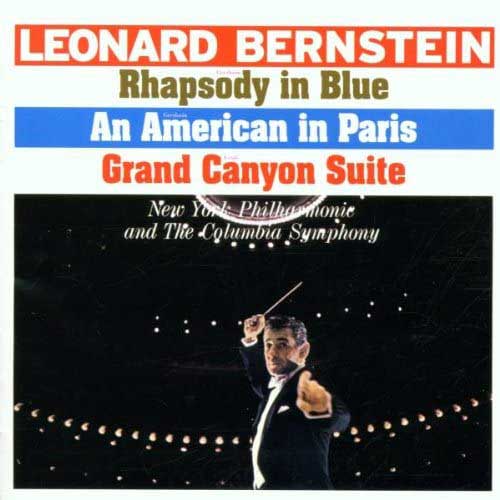

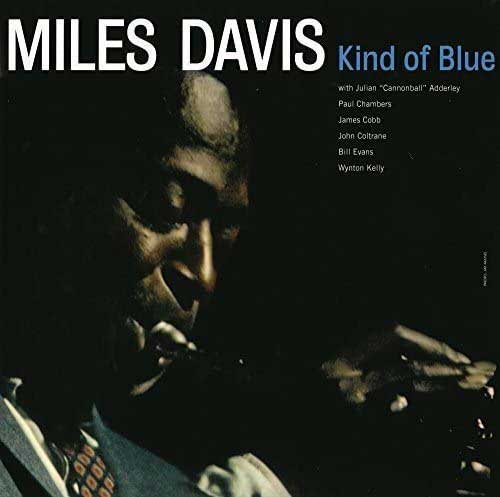

♯131 マイルスの超名盤を、あらためてモノーラルLPで聴く

「カインド・オブ・ブルー/マイルス・デイビス(モノーラルLP)」

(ソニーミュージック SIJP-1019)

多くのジャズ・アルバムの中にあっても、60年以上にわたってトップの位置に君臨し続けてきた超のつく名盤を、あらためてLPで聴いてみたい。昨年の秋からソニーミュージックがスタートさせた“ジャズ・アナログ・レジェンダリー・コレクション”は、名盤を中心に限りなくオリジナル盤に近い形でLP復刻リリースしてゆくシリーズで、僕も監修メンバーとして企画に参加させていただいている。“オリジナル盤を忠実に再現”と言いながらも、オーディオ的に今日の耳にどのようにアピールできるかという、ある意味、矛盾する要素のバランスをどうとるかということも考えた。オリジナルのマスターはアメリカ、ソニーミュージックの倉庫に厳重保管されている門外不出のテープで、グラミー賞を6回もとっているエンジニアのマーク・ワイルダーがリマスタリングをおこなっている。

いっぽうアルバム・ジャケットは手触りや紙の質感を含めて、オリジナル盤のもつテイストを復元した。さらに当時の雰囲気を知っていただくために、モノーラル、ステレオ盤の2種類をリリース。「カインド・オブ・ブルー」が世に出た1958年といえば、ステレオの再生機が世に出始めた頃。裕福な人が所有していたかもしれないが、まだ一般家庭に行き届いてはいなかった時代で、レコード盤もモノーラルが主流だった。左右に広がりをもつステレオ盤ももちろん良いが、今日ではむしろ珍しくなったモノーラル盤で聴いてみたい。マイルスをはじめジョン・コルトレーン、キャノンボール・アダレイ、ビル・エヴァンスらのソロが、すべてスピーカーのど真ん中から飛び出してくるのは、ある種の快感。良き時代のモノーラル・サウンドで、“モード・ジャズの最初の完成形”とも言われるマイルスの名盤をあらためて味わっていただきたい。

♯132 ほのかな愁いが懐かしさを感じさせるバート・バカラックの新作

「ブルー・アンブレラ/バート・バカラック&ダニエル・タシアン」

(ソニーミュージック SICX-30088)

バート・バカラック15年ぶりの新作は、2019年にケイシー・マスグレイヴスのグラミー受賞アルバムをプロデュースしたソング・ライターでもあるダニエル・タシアンとの共同作業によるアルバム。バートがダニエルの歌詞を気に止めて、ふたりが会ったところから話が進んで作品作りが進められた。ダニエルが歌う曲のアレンジも、すべてバカラックがおこなっている。60年代に一世を風靡したバカラック・メロディー。優しいメロディー・ラインとさりげない美しさをもつハーモニーや繊細なリズム。ゆったりと心を落ち着かせてくれるバカラック・サウンドの魅力は、今も変わらない。

降りしきる雨を眺めながら“君は今でもあの青い傘の下にいるんだろうか。今でも同じコートを着て、自分の生き方を通しているのだろうか?”というロマンティックな回想から、しみじみとした時間が流れてゆくタイトル曲の<ブルー・アンブレラ>。アルバム全体に流れるほのかな愁いが懐かしさを感じさせるものの、完璧な音創りはむしろ新鮮な響きとなって心に届いてくる。現在92才になるバート・バカラックであるが、往時からのバカラック・マジックはそのままに、まったく年齢を感じさせることはない。もともと配信されていた5曲に、さらにコロナ禍で制作された2曲が加えられて、2020年10月に国内リリースされた。

♯133 ブルージーなムードをいっぱいに湛えたスタンリー・タレンタインの好アルバム

「ブルー・アワー/スタンリー・タレンタイン・ウィズ・スリー・サウンズ」

(ブルーノート ⇒ ユニバーサルミュージック UCCQ-9149)

ブルージーなフィーリングをいっぱいに湛えたテナー・サックスのスタンリー・タレンタインと、ピアニストのジーン・ハリス率いる“スリー・サウンズ”が共演している1960年のブルーノート盤。<アイ・ウォント・ア・リトル・ガール><ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー><ウィロー・ウィープ・フォー・ミー>など、テンポを落としたスロー・ナンバーが中心で、極上のブルース・フィーリングが発散されてゆく。

土臭さと洗練が絶妙なバランスを保ったスタンリーのプレイ。のちにフュージョン系のヒットを放って人気プレイヤーになっていったスタンリー・タレンタインであるものの、ここでの豊かな情感をもった吹奏は、いっそう好ましいもののように思う。

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。