良きジャズの伝統を継承しながら、フレッシュな表現を聴かせてくれるヴォーカリストたち。そんな現代の女性トップ・シンガーの最新作ばかりを3枚ピッアップした。

♯289 味わい深いクレア・マーティンの新作

「オールモスト・イン・ユア・アームズ/クレア・マーティン」

(stunt Records STUCD-24062)

今日のイギリスを代表するジャズ・シンガーのひとりであるクレア・マーティン。2024年録音の最新作では、渋いながらも深い味わいをもったナンバーばかりを選んで、たっぷりした表情で聴かせてくれる。有名なスタンダード曲は、ひとつも取り上げられていない。ポピュラーではないものの、聴き込むほどに良さが滲み出てくるような楽曲を選んでいるあたりに、ヴォーカリストとしてのクレアの自信と信念のようなものが感じとれる。

オープニング曲<アイ・フィール・ア・ソング・カミン・オン>で軽く飛ばしたあとは、しっとりした情感をもった作品が並ぶ。アルバム・タイトルになっている<オールモスト・イン・ユア・アームス>は、ソウル・シンガーのサム・クックがヒットさせた曲であるものの、今ではほとんど忘れられたようになっていた一曲。そんな地味な作品ばかりをクレアは丁寧に歌い綴ってゆく。キャロル・キング72年のアルバムに含まれていた<ビター・ウィズ・ザ・スウィート>や、バート・バカラックとエルヴィス・コステロのコンビが書いた<ジス・ハウス・イズ・エンプティ・ナウ>。クレアが書いた<アパレントゥリー・アイム・ファイン>や、プロデューサー、ジェイムズ・マクミランのペンになる<セプテンバー・ソング>のしみじみとした表情も強く印象にのこる。端正なピアノ・トリオに、曲ごとにサックスやヴァイブ、ギターなどが加わって、いっそう深いニュアンスが描き出されている。

♯290 実力派ヴォーカリストの最新アルバム

「マイ・アイデアル/キャサリン・ラッセル(Catherine Russell)」

(Dot Time Records DOTT-9151)

キャサリン・ラッセルは、たいへんな実力とキャリアをもつベテラン・シンガーであるものの、彼女のことが大きく取り上げられたことは、わが国ではあまりなかったように思う。アメリカ本国では2017年の「Harlem on My Mind」、2019年の「Alone Together」と2024年の本最新作「My Ideal」が、いずれもグラミーの“ベスト・ジャズ・ヴォーカル・アルバム”にノミネートされている。キャサリンの父は1920年代から活躍したバンドリーダーのルイ・ラッセルで、そのバンドにはあのルイ・アームストロングも加わっており、ラッセルのバンドを引き継いでアームストロングが指揮をとっていたこともある。そんな偉大な父をもつキャサリンも早くから実力をみせていたのだが、ソロ・デビューは遅くて2006年になってからのこと。圧倒的な歌声を聴かせるラッセルは多くのポップ・アーティストから引っ張りだこになって、一緒にコンサートやツアーに忙しかったこともあったようだ。彼女がバック・ボーカルをつとめた人気アーティストは、ちょっと挙げただけでもマドンナ、ダイアナ・ロス、ドナルド・フェイゲン、シンディ・ローパー、グロリア・エステファン、デビッド・ボウイーなどのビッグネームが並ぶ。

そんなキャサリンの歌声のベースには、もちろんブルースの血が流れているけれども、けっしてノスタルジックではなく、良き時代のスピリットを現代の解釈で聴かせてくれるのが素晴らしい。それはポップス、ロックの場にも身を置いたところから自然に得た現代のフィーリングなのかもしれない。ここでキャサリンのバックをつとめるのはピアノのシーン・メイスン(Sean Mason)のみだが、メイソンもまたジャズの伝統に根ざしたプレイを今日的な響きで聴かせる名手なので、キャサリンとの息はぴったりだ。タイトル曲<マイ・アイデアル>は1930年に書かれたミュージカル曲。ほかにストライド・ピアノの巨匠ジェイムス.P.ジョンソンの作品<ア・ポーターズ・ラブソング>やレイ・チャールズの<アイ・ドント・ニード・ノー・ドクター><エイント・ザット・ラブ>などのブルース曲やトラッド曲が並んでいて、どれも曲の持ち味をそのまま素直に、スマートに押し出してゆくのがとても好感がもてる。

♯291 注目のシンガー・ソングライターの意欲作

「ハウ・ラブ・ビギンズ/ニコール・ズライティス」

(AGATE AGIP-3781)

2024年度のグラミー賞“ベスト・ジャズ・ヴォーカル・アルバム”に選ばれたのが、リトアニアの血をひいてニューヨークで活動を続けているシンガー・ソングライター、ニコル・ズライティスの本アルバム。ここでもニコルは一曲を除いて、すべての曲を書きおろしていて、ヴォーカルだけでなくピアノもプレイ。それらの曲は“油”と“水”というふたつのテーマに拠っていて、“美しいものと悲痛なものが表裏一体になっている”という考えがアルバムのコンセプトになっている。

オリジナル以外の唯一の曲はドビュッシーが作曲した<レヴェリー>で、これも歌詞はニコル自身が書いている。イスラエル生まれでニューヨークで活躍する個性派ギタリスト、ギラッド・ヘクセルマン(Gilad Hekselman)がユニークな斬り込みをもったアプローチを聴かせて、さらなるスリルと広がりを生み出してゆくのも聴き逃せない。そして共同プロデューサーにも名を連ねるベーシストのクリスチャン・マクブライドが、アルバム全体をタイトにまとめ上げている。

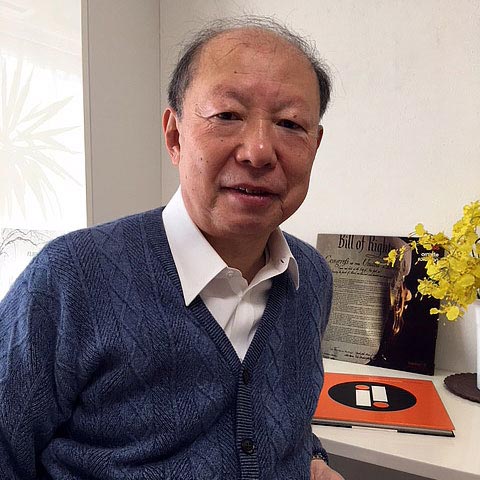

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。