オーディオ・ノートの本社が2023年1月に移転したのを機に、新しく設計された本社内の試聴室を訪ねた。以前よりもやや広め、22畳ほどのスペースをもった新試聴室を設計したのは日本音響エンジニアリング。入念に調整に時間をかけて、この3月に試聴室は正式オープンとなった。“商品開発のための試聴をおこなうのはもちろんとして、やはり音楽を楽しく聴けるように”というポリシーのもとで、音楽が生き生きと鳴るように多くの時間がチューニングに費やされた。当初は生真面目気味だった音が、調整を重ねるにつれて感情の起伏が良く表現されるようになっていったという。メーカーの試聴室はデッドが良いと言われたりするが、この部屋は多少デッド気味でありながらも心地よく音楽が響いてくる。いくつかの音楽ソフトを持参していって、まず3枚のクラシック・アルバムから聴き始めた。いずれも音楽がスピーカーから生々しく飛び出してきて、ふくよかに部屋全体に広がってゆくのが強く印象にのこっている。

♯214 ムターの思いの深さまでがよく伝わってくるSACD盤

「カルメン幻想曲~ヴァイオリン名曲集/アンネ=ゾフィー・ムター、ジェームス・レヴァイン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」

(Deutsche Grammophon 00289 477 5721)

最初にプレイバックしたのは、アンネ=ゾフィー・ムターが1992年に吹き込んだヴァイオリン名曲集。ポピュラーな評価を得てきた人気盤であるが、今回は2005年にリマスターされたドイツ・グラモフォンのSACD盤を持参。まずは一曲目の<ツィゴイネルワイゼン>を聴いた。艶やかなムターのヴァイオリンがいっそう上品な響きで耳に届いてくる。バックのウィーン・フィルの優雅な響きも絶妙で、バランスがとても良い。音楽の土台というべき低音がしっかり鳴っているので、ウィーン・フィルの柔らかな弦のハーモニーの醍醐味も味わえる。

残響は0.2秒ということで、ややデッド気味とはいえ、部屋全体が小さなコンサートホールのようで、たっぷりと豊饒な深い響きを楽しんだ。どんなにポピュラーな旋律でも、ムターのような名人の手にかかると新たな生命を吹き込まれたよう。そんなムターの思いの深さまでが伝わってきて、音楽の感興にいっぱいに浸ることができた。現在SHM-CDで入手可能だが、やはり情報量の多いSACD盤は格別の魅力をもっているように思えた。

♯215 沈み込む憂愁に彩られたチャイコフスキーの傑作

「チャイコフスキー、マンフレッド交響曲/ズデニェク・マーツァル指揮、チェコ・フィルハーモニー管弦楽団」

(EXTON EXCL-00046)

チャイコフキーは生涯に6曲の番号付きの交響曲を書いていて、有名な第6番「悲愴」をはじめ、「第4番」「第5番」も広く知られた名作として、しばしば演奏されている。それらの他に、番号のついていないものとして知られるのが、この「マンフレッド交響曲」。番号がついていないのは、作曲者自身が作品に不満を感じていて、いずれは破棄することも考えていたからだというが、僕はいかにもチャイコフスキーらしい名作だと思っている。学生時代にイゴール・マルケヴィッチ指揮、ロンドン交響楽団のレコードを手にして以来、チャイコフスキーを代表する作品のひとつという思いがあって、いくつかのCDでも耳にしてきた。

イギリスの詩人、バイロンの“マンフレッド”にインスピレイションを得て作曲されたもので、“愛する人を失ったマンフレッドがアルプス山中を彷徨い、魔術にすがってすべてを忘れようとするが・・”という物語がドラマチックに描かれる。全編を覆っている哀愁をもった美しいメロディー。ちょうど第4番と第5番の間に作曲されたものだけに、チャイコフスキーならではの深く沈んでゆく憂愁は格別なものがある。ズデニェク・マーツァルは、チェコ・フィルの首席指揮者をつとめたこともあって、2000年代の半ばに第1番~第6番の交響曲すべてを録音したのだが、シリーズ完成後の2010年に番外というべき「マンフレッド交響曲」を録音した。作品に思いを寄せ、素直に美しさと深い味わいを表出してゆくあたりに、70才代半ばを迎えていたマーツァルの成熟ぶりがよく現れている。チェコ・フィルの弦の美しさも特筆すべきものがあって、それらをリアルにとらえている録音も見事。あえてHigh Quality SACDと記されているように、響きの美しさが最高だ。

♯216 時の流れを見つめるようなストルツマンの深い表現

「ラスト・ソロ・アルバム~フロム・マイ・ライフ/リチャード・ストルツマン」

(Denon COCQ-85583)

3枚目は、現代を代表する世界的なクラリネットの名手、リチャード・ストルツマンが、妻のミカ・ストルツマンとのデュオで演じる2022年の作品「ラスト・ソロ・アルバム~フロム・マイ・ライフ」。リチャード・ストルツマンはクラシックの古典音楽からジャズ、現代音楽にいたるまで幅広い活動をおこなっていて、クラシック音楽の伝統を保ちながらも自由な感性の飛翔とともに多彩なレパートリーを演奏してみせる。同じくミカさんも、ジャンルを超えて幅広い活動をおこなってきたマリンバ奏者で、そんなふたりのコンテンポラリーなセンスがアルバムの隅々にまで横溢している。

冒頭のエンニオ・モリコーネ<ニュー・シネマ・パラダイス、メイン・テーマ~愛のテーマ>から、艶やかなクラリネットの音色にうっとりさせられる。木管楽器であるクラリネットの質感がよく再生されていて、オーディオを突き詰めてゆくと、これほどまでにピュアーな響きが耳にできるのだということを実感。木の質感ということでいえば、打楽器であるマリンバのリアリティをもった響きについても同じようなことが言える。そしてビートルズの<ミッシェル>は、挾間美帆さんによるデュオ・アレンジで、えっ、これがミッシェル?と思わせる出だしから、次第におなじみのメロディーが浮かび上がってくる。まるで“ミッシェル幻想曲”とも呼びたくなるようなイマジネイションの展開が面白い。さらにバッハやブラームスからエリオット・カーター、ジョン・ゾーンらによる現代曲まで、贅肉をそぎ落としたようなピュアーな響きが快い。昨年80才を迎えたリチャード・ストルツマンが、しみじみと時の流れ、人生の流れを見つめているような、自由でありながらも深い表情がいつまでも心にのこった。

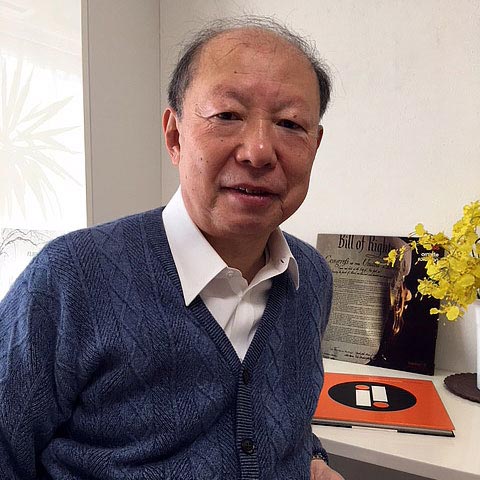

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。