ヨーロッパのピアニストには、アメリカン・ジャズとはひと味違うやり方で優雅な抒情美を描き出してゆくプレイヤーが数多い。アメリカ音楽の背景にブルースがあったように、ヨーロッパには長いクラシック音楽の伝統があって、多くのピアニスト達がクラシック音楽の基本をみっちり学んでいることから、このような表現の違いが生まれるのではないだろうか。そんなヨーロッパのピアニスト3人のアルバムを、いずれも近年にリリースされたアナログLPで味わってみたい。

♯226 クラシック音楽を思わせる典雅な響き

「トーレ・デル・ラーゴ/ロベルト・オルサー」

(Jazz Shinsekai JSLP-4004)

豊かな詩情あふれるピアノの響きに惹きつけられるロベルト・オルサーのソロ・アルバム。オルサーはイタリア北部のドモドッソラという街の生まれ。小さい頃からクラシック・ピアノを学んで、ミラノ音楽院に進んでオルガンを専攻するいっぽう、エンリコ・ピエラヌンツィに師事してジャズ・ピアニストへの道を歩んできた。そんなオルサーのキャリアを示すかのように、ここでの演奏はクラシック音楽を思わせる典雅な味わいをもっている。オルサーのアルバムはトリオやコンボ編成のものが多いのだが、ここではソロということで、彼のピアニズムの美しさがもっともピュアーな形で表れているように思う。

まずは一曲目、アントニオ・カルロス・ジョビンが娘の為に書いた<ルイーザ>の端正な響きにぐっと惹きつけられる。メロディーに身を委ねるようにピアノを淡々と弾き綴ってゆくオルサー。そんな中に大らかな歌心を感じさせるのも、イタリア人という彼の血のなせる業なのだろう。さらに注目すべきは19世紀から20世紀初頭にかけて活躍したイタリア・オペラの大作曲家、ジャコモ・プッチーニの作品が4曲含まれていること。そういえばアルバム・タイトルの「Torre del Lago」は、トスカーナ州にある美しい街の名。プッチーニが住んでいたことでも知られていて、毎年“プッチーニ・フェスティバル”が開かれている由緒ある場所でもある。アルバムでは有名な「ボエーム(La Bohème)」から<私の名はミミ(Mi chiamano Mimì)><みんな行ってしまったのね(Sono Andati?)>や、「蝶々夫人(Madame Butterfly)」「修道女アンジェリカ(Suor Angelica)」からの曲が演じられる。オルサーはロマンの世界に遊ぶかのように自由に弾いているのだが、それがオルサーのオリジナル曲とまったく同じように自然に奏でられてゆくのにも感心させられる。レコーディング・エンジニアはステファノ・アメリオで、オルサーのメロディーに対する思いまでもが良く伝わってくる素晴らしい美録音を耳にすることができる。

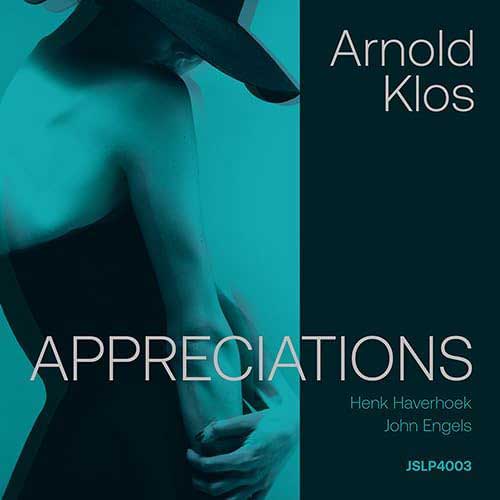

♯227 エバンス愛に溢れる、アーノルド・クロスの美しいアルバム

「アプリシエイションズ/アーノルド・クロス・トリオ」

(Jazz Shinsekai JSLP-4003)

ヨーロッパの国々の中でもオランダには、とくに小粋で趣味の良いピアニストが多いように思う。ピム・ヤコブス(Pim Jacobs)やルイス・ヴァン・ダイク(Louis Van Dijk)、ヨス・ヴァン・ビースト(Jos Van Beest)などを引き合いに出すまでもなく、ヨーロッパならではの優雅さと気品を感じさせるプレイヤーは数多い。どこかに思いを秘めたようなタッチを聴かせてくれるのも、上記の3人に共通するところであるだろう。

そしてアーノルド・クロスもそんなひとり。ある日ビル・エバンスの演奏を耳にして大きな感銘を受け、ピアニストになることを志したというクロスのプレイには、いつもエバンスの影が見え隠れするのだが、けっしてエバンスのコピーでなく、オランダ人である彼の感性をとおして表出されてゆくのが素晴しい。アルバム・タイトルの「Appreciations」(感謝)にも、そんなエバンスの音楽への思いが込められているに違いない。これは88年に吹き込まれたクロスの旧作でCDで出ていたものだが、この夏にアナログLPの形でリリースになった。<ナーディス>と<カム・レイン・オア・カム・シャイン>は、エバンスの演奏でも知られる曲。豊かな抒情が広がってゆくような美しい演奏の数々が、とてもパーソナルな温かみを感じさせるというのも、ユーロ・ピアノの優れた美点のひとつではないだろうか。

♯228 ヨーロッパ的なメロディック・センスが顔をのぞかせるシャフラノフの近作

「ハウ・ハイ・ザ・ムーン/ウラジミール・シャフラノフ・トリオ」

(Venus records VHGD-366)

ウラジミール・シャフラノフはレニングラード生まれだが、ジャズを演奏するためにフィンランドに渡って、今はフィンランドとスウェーデンの間にあるオーランド諸島の島に住んでいることからも、ユーロ・ジャズ・ピアノの名手のひとりと言ってよいと思う。もっともシャフラノフの場合は80年代半ばからの10数年をニューヨークで過ごしているので、アメリカン・ジャズからの影響も強い。それでもオーソドックスな演奏の中にちらりとヨーロッパ的なメロディック・センスが顔をのぞかせるあたりが、彼らしい持ち味になっている。

2020年にストックホルム郊外、トゥリンゲ(Tullinge)にあるスタジオで吹き込まれた本作では、よく知られたスタンダード曲ばかりが演奏される。スウェーデンに古くから伝わる民謡<ディア・オールド・ストックホルム>は、もちろんシャフラノフの十八番曲。作品に寄せる愛が繊細なタッチによく表れている。バリー・マニロウが作曲した<ホエン・オクトーバー・ゴーズ>に漂う抒情も捨てがたい。ヴィーナスのLPは“ハイパー・マグナム・サウンド”を標榜していて、これも180gの重量盤。CDも出ているが、やはりアナログLPではトリオが発してゆく生々しい息づかいのようなものがリアルに感じられる。

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。