年が明けて早々にオーディオ・ノート社の新しい社屋が完成、移転するという楽しいお知らせをいただいた。新社屋はいままでの倍もの広さがあって、もちろん試聴室も新しいものになる。細かな調整、音響特性のチェックを重ねて3月頃から本格始動の予定。新しい試聴室でどんな音を聴くことができるのか興味は尽きないが、それは追ってレポートしてみたいと思っている。

それは後日のお楽しみとして、“年の初めにどんなディスクをかけるか”“どんなディスクを最初にターンテーブルに乗せるか”とは、毎年のように考えることである。年が明けたからといって大きく風景が変わるものでないとはいえ、やはりどこかであらたまった気分になりたいと思うことなのだろう。今月は年始にふさわしい、典雅な気分にひたることのできる3枚を選んでみた。

♯202

「ヨハン・セバスチャン・バッハ/管弦楽組曲 第2番、第3番 他」

(アルヒーフ ⇒ ESOTERIC ESSA-90248)

バッハの音楽に耳を傾けながら、いにしえの時代に思いを馳せる。その楽しみは格別のものがあるけれども、それだけでなく古典曲を名演で聴くのは、音楽の中で“変わらないもの”と“変わってしまったもの”、“本当に大切なもの”と“そうでないもの”に思いをめぐらすような瞬間でもある。バッハが書いた4つの「管弦楽組曲」の中でも、もっとも親しまれてきた“第2番”と“第3番”を、揺るぎないバッハ解釈を聴かせたカール・リヒター指揮、ミュンヘン・バッハ管弦楽団の演奏で聞く。

序曲と、いくつかの小さな舞曲からなる「管弦楽組曲」は、壮大な響きの中にも、ふっと心安らぐように愛らしく典雅な雰囲気をもっている。第3番の“Air”と名付けられたパートは“G線上のアリア”としても知られているもので、ほかにも優美な旋律をもっている舞曲が多い。すでに定評の定まっている名盤であるものの、2021年暮にエソテリックからリリースされたSACDハイブリッド盤では、オーケストラの響きの充実感が、よりしっかりと表現される。第2番で名手オーレル・ニコレが聴かせる精妙なフルート・ソロも、いっそうのリアルさをもって浮かび上がる。けっして重厚過ぎず、といって軽過ぎないリヒターのバッハへの洞察と格調が、60年の時を経たリマスタリングによって蘇っている。

♯203

「ラモー:優雅なインドの国々 組曲」

(Philips ⇒ Decca Originals 4757780)

フランス・バロックを代表する作曲家、ジャン=フィリップ・ラモーによって書かれたバレエ・オペラ「優雅なインドの国々」を初めて聴いたのは、もう半世紀も前の頃だったろうか。ラモーが書いたオペラやオペラ・バレエ作品は多く、近年になって少しずつ再評価の気運も見られるが、この「優雅なインドの国々」のメロディーだけは、以前から脳裡に焼き付いていた。インドというのは現在のインドのことでなく、ヨーロッパから見た異国の地を指していて、トルコやペルー、ペルシャ、北アメリカが、4つのパートの舞台になっている。筋書きは、さまざまな国々で愛が成就されるという他愛ないものであるが、管弦楽法の大家でもあったラモーのしっかりした曲作りと、異国情緒も感じさせる魅力的なメロディーが強い印象を与えてくれた。そんなラモーの名作から抜粋された組曲を、フランソワ・ブリュッヘンの指揮する18世紀オーケストラが演奏する。リコーダーの名手として知られたブリュッヘンが80年代の初め、古楽器の響きを追求して結成したオーケストラ。ブリュッヘンにとっても、もちろんラモーの作品は重要なレパートリーで、このオーケストラの典雅な響きは、まさにラモーの書法にもぴったりのものがある。

初めて僕が耳にしたのは、ハルモニア・ムンディから出た「ラモー:オペラの中のバレエ音楽集」という2枚組LPで、1枚目が「優雅なインドの国々」、2枚目が「ダルダニュス」という内容だった。古楽器オーケストラの草分けとしても知られたコレギウム・アウレウム合奏団によるもので、楽団の典雅でふくよかな響きが生かされていて最高だった。一度だけCD化されたことがあったが、現在は入手しにくくなっているかもしれない。オペラの全曲盤ということならば、ジャン・フランソワ・パイヤールがエラートに吹き込んだ名演があり、これは現在「ラモー:オペラ・コレクション」という27枚組CDボックスで入手可能である。

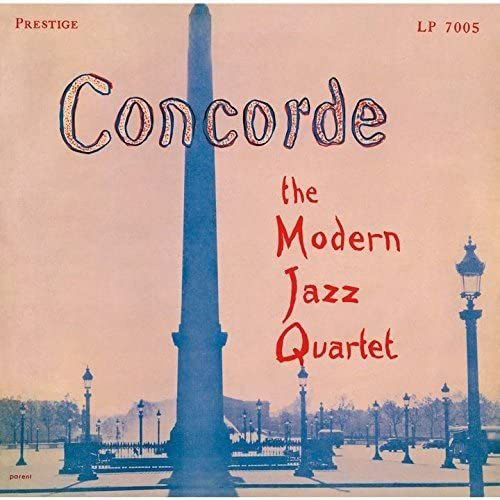

♯204

「MJQ(モダン・ジャズ四重奏団)/コンコルド」

(Prestige ⇒ ユニバーサルミュージックUCCO-5512)

まだ世の中にCDがなかった頃、よく年の初めにターンテーブルに乗せたのが、MJQ(モダン・ジャズ四重奏団)の「コンコルド」だった。レコードでいえばB面の2曲目に入っている<朝日のようにさわやかに>。ジャズ・コンボによる室内楽的なサウンドの代表格とされていたMJQは、ヴァイブ、ピアノ、ベース、ドラムスというユニークな編成とともに、クラシック音楽の対位法やフーガなどの形式を積極的に取り入れながら、即興プレイと絶妙なバランスのとれた音楽を生み出していった。

<朝日のようにさわやかに>は、もともとはシグムンド・ロンバーグによって書かれたミュージカル曲で、題名どおりにさわやかな演奏なのだが、歌詞を見ると“朝日のようにそっと、恋の光が忍び込んでくる・・・そして沈む夕日のように、あなたを満たした光は、すべてを運び去ってしまう・・”という失恋の歌。Softlyを“さわやかに”と訳したのは、明らかに誤訳。それでも何の文句も出ずに今も歌われているのだから、じつは名訳と言えるのかもしれない。ほかにもパリの有名な広場をモチーフにしたアルバム・タイトル曲のほか、ファンキーな<ラルフズ・ニュー・ブルース>、ガーシュインの名作メドレーなどバラエティをもった選曲の中にグループの典雅な個性が100%発揮された名演揃い。これも評価の定まっている名盤であるが、日本のユニバーサルミュージックのものは素材に透明度の高いポリカーボネートを使ったSHM仕様になっていて、いっそうの高音質で楽しむことができる。

筆者紹介

岡崎 正通

小さい頃からさまざまな音楽に囲まれて育ち、早稲田大学モダンジャズ研究会にも所属。学生時代から音楽誌等に寄稿。トラッドからモダン、コンテンポラリーにいたるジャズだけでなく、ポップスからクラシックまで守備範囲は幅広い。CD、LPのライナー解説をはじめ「JAZZ JAPAN」「STEREO」誌などにレギュラー執筆。ビッグバンド “Shiny Stockings” にサックス奏者として参加。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。